私たちの仕事や生活のなかでは、日々多くのファイルが作られ、共有され、蓄積されていきます。

画像やPDF、CSVデータ、バックアップファイル──その保存先として、近年主流となっているのが「クラウドストレージ」です。

そしてその中でも、世界中で圧倒的なシェアと信頼性を誇るのが、Amazon Web Services(AWS)の提供する「Amazon S3(エススリー)」です。

この記事では、「S3って何?」という超基本のところから、そのメリットや使い方、料金のしくみまで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

この記事はこんな人にオススメ!

- 社内ファイルサーバーのクラウド移行を検討している情シス担当者

- AWS導入初期で、まずはS3から触ってみたい方

- ECサイトやWebアプリ開発でファイル保存先を探している方

1.Amazon S3とは?どんなサービス?

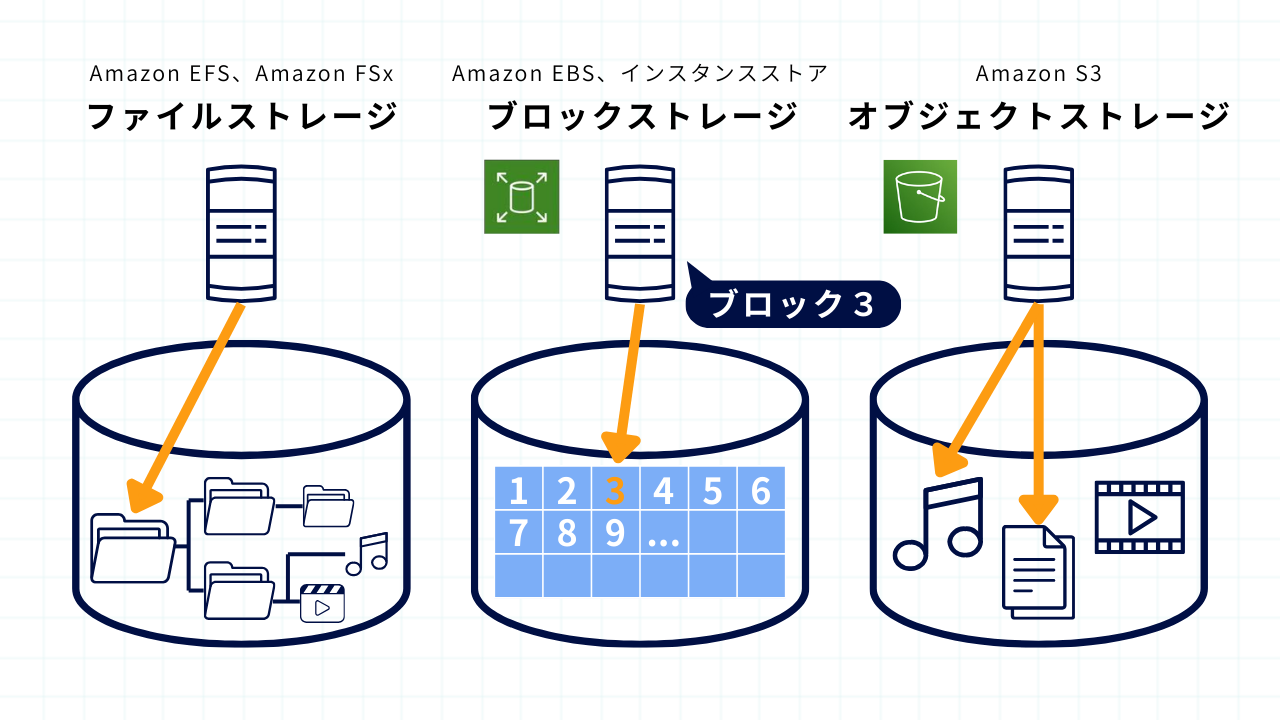

S3は「Amazon Simple Storage Service」の略で、名前の通り、シンプルにファイルを保存するためのサービスです。AWSが提供するクラウド上の“倉庫”のようなものだとイメージしてください。

特徴1:保存できる容量は“ほぼ無制限”

Amazon S3は、保存容量に制限がありません。 数ギガバイトの画像から、数テラバイトの動画・ビッグデータまで、あらゆるサイズのデータを扱うことができます。

特徴2:世界最高レベルの耐久性

AmazonはS3の耐久性を「99.999999999%(イレブンナイン)」と公表しています。

これは、1年で1,000,000個のファイルを保存しても、そのうち1つしか失われないレベルの高信頼性という意味です。

特徴3:インターネット経由でどこからでもアクセス可能

クラウド上に保存されているため、インターネットにつながっていれば世界中のどこからでもアクセスが可能です。

もちろん、アクセス制限や暗号化などのセキュリティも強固に設計されています。

2.ファイルは「バケット」という箱に保存する

S3では、ファイルの保存場所を「バケット(Bucket)」と呼びます。

バケットは、フォルダのような役割を果たし、ユーザーごとに作成・管理されます。

この中に、画像・動画・PDF・CSVなど、さまざまなファイル(S3では「オブジェクト」と呼ばれます)をアップロードしていきます。

また、バケットごとにアクセス権や公開設定、保存ルールを細かく設定できるため、用途に応じた柔軟な運用が可能です。

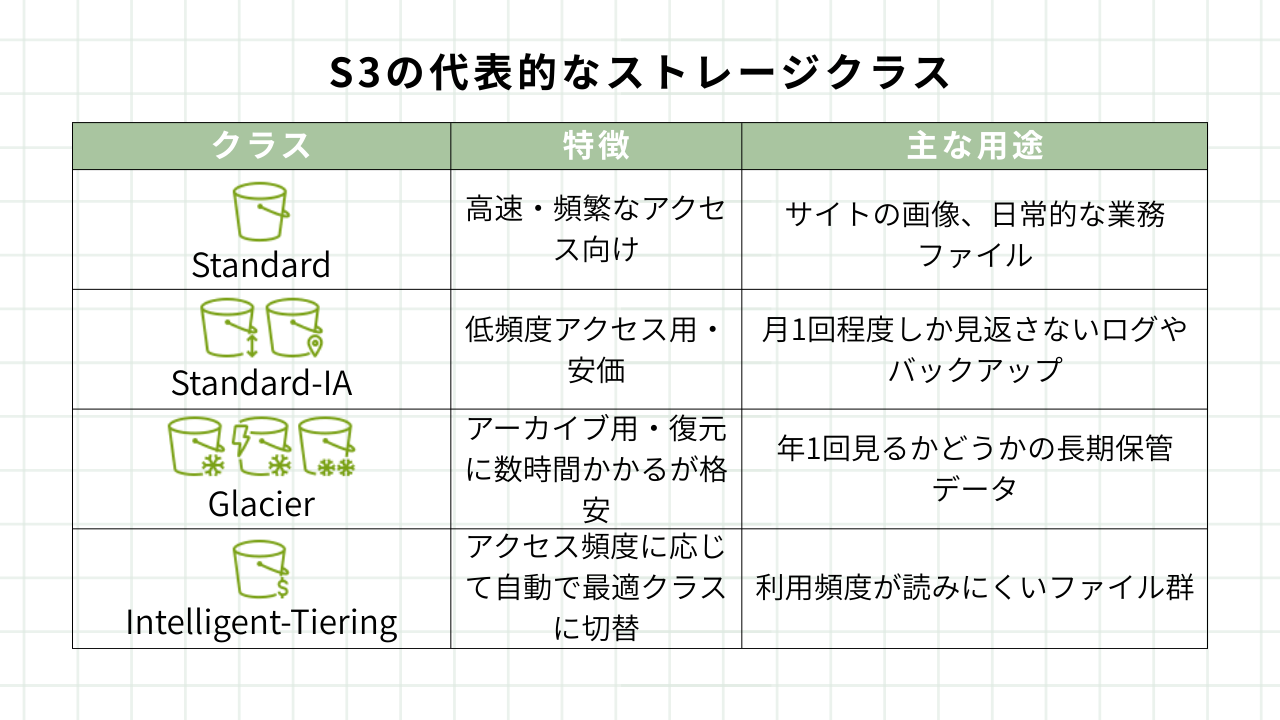

3.ストレージクラス:用途に応じたコスト最適化

S3には、保存するデータの種類や用途に応じて選べる「ストレージクラス」という仕組みがあります。

たとえば、頻繁に利用するファイルには高速な「Standard」、あまり開かないバックアップには安価な「Standard-IA」、長期保管には低コストの「Glacier」が向いています。

どのくらいの頻度で使うか分からない場合は、アクセス状況に応じて自動でクラスを切り替える「Intelligent-Tiering」を選ぶことで、手間なく最適化できます。

4.S3の料金体系はどうなっている?

S3の料金は、「使った分だけ支払う」従量課金制です。

主に以下の3要素で構成されます。

- ストレージ料金:保存したデータ容量に応じた料金(月単位)

- リクエスト料金:GETやPUTなどファイル操作の回数に応じて発生

- データ転送料金:外部へのデータダウンロードに対して課金(※AWS内なら無料の場合あり)

たとえば「月に100GBのファイルを保存して、1日100回アクセスがある」といった利用でも、数百円〜数千円に収まることも多く、スモールスタートにも最適です。

5.注意点:セキュリティとコスト管理に目を配る

S3は便利で柔軟性も高いですが、注意点もいくつかあります。

● パブリック公開設定に注意

S3はデフォルトで非公開になっていますが、設定を誤ると誰でもファイルにアクセスできる状態になることも。アクセスコントロールや暗号化設定は必ず確認しましょう。

● コストがじわじわ増えるケースも

アクセス頻度の低いデータをStandardに置いたままにすると、使っていないのにお金がかかるという事態に。

ライフサイクルルールを使って、自動で安価なクラスに移動させる設計がおすすめです。

まとめ:S3は「とにかく保存したい人」にこそ使ってほしい

Amazon S3は、容量無制限、柔軟なアクセス管理、用途に合わせたコスト最適化など、「クラウドでファイルを保存するならこれ一択」と言える基本サービスです。

何か大がかりなことをしなくても、「画像を置いてみる」「CSVを定期バックアップする」など、小さく始めて、少しずつ活用範囲を広げていくのが成功のコツ。

AWSの入り口として、まずはS3から触ってみるのもおすすめです。

S3を含めたAWSの利用料金、もう少し最適化できるかもしれません。

SunnyPayなら、S3やEC2など主要サービスの利用料に最大5%の割引が適用され、支払いを“無理なく”見直すことが可能です。

Root譲渡不要、既存構成もそのまま。まずは資料で仕組みをご確認ください。